There can be your advertisement

300x150

苏联第一座赫鲁晓夫楼:格里马乌街住宅的历史

首座赫鲁晓夫楼的诞生——一个时代的象征

从地铁“阿卡迪亚”步行仅两分钟,矗立着一栋四层板楼,它改变了整个国家的生活。格里马乌街16号——这里于1957年诞生了莫斯科第一座赫鲁晓夫楼。这栋外观平凡的住宅楼成为了苏联全国数百万套公寓设计原型。它的建造历史是20世纪最具规模的社会实验之一。

房屋技术参数:

- 建造年份:1957年;

- 层数:4层(含地下室);

- 房间数:64间,分为4个单元;

- 居民人数:约250人;

- 居住面积:2663平方米;

- 层高:248厘米;

- 结构:大板墙体,预制框架结构;

- 楼板:钢筋混凝土;

- 损耗率:62%(状态为“良好”)。

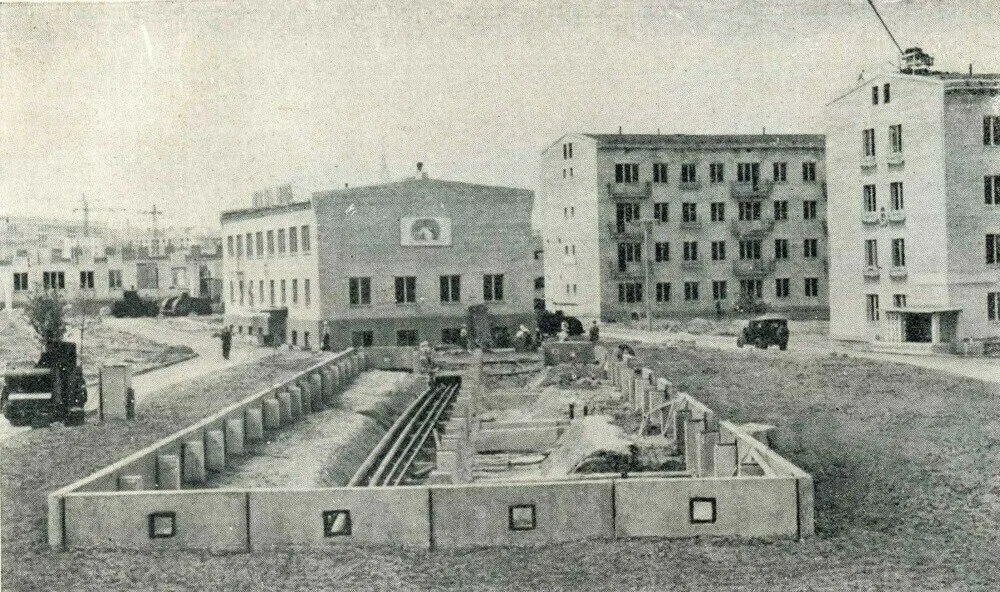

照片:1957年格里马乌街16号住宅建设。来自网站www.pastvu.com。

照片:1957年格里马乌街16号住宅建设。来自网站www.pastvu.com。文章重点:

- 房屋成为未来苏联各地典型项目的试验田;

- 独特的结构结合了大板墙体与预制框架;

- 房屋内有64间公寓,至今仍有250人居住;

- 房屋损耗率为62%,但被认定为状态良好;

- 公寓因历史价值价格从1300万至2000万卢布不等。

切尔梅斯基实验:大规模住宅的实验室

20世纪50年代中期,苏联面临最严峻的住房危机。数百万人住在临时帐篷、地下室和集体公寓中。传统的斯大林式建筑建造速度慢且成本高,必须迅速找到一种方法来保障全国住房需求。

解决方案在切尔梅斯基提出——当时莫斯科郊区的边缘地区,被转变为一个巨大的建筑实验室。这片区域被称为“新切尔梅斯基第9区”,成为未来大规模住宅建设的试验场。

这一想法具有革命性:用工厂预制的模块和板件建造房屋。这将大大加快施工速度并降低住房成本。但首先需要确定哪种结构类型是最优的。

照片:1957年格里马乌街16号住宅建设。来自网站www.pastvu.com。

照片:1957年格里马乌街16号住宅建设。来自网站www.pastvu.com。功能主义建筑:每一细节都有其意义

16号住宅由建筑师尤金·伊奥赫列斯和伊莲娜·克洛皮诺娃与工程师维拉·格曼和伊琳娜·科皮里娜共同设计。他们面临的挑战是:设计一种既经济、快速建造又适合大规模生产的住宅。

四层楼的设计是经过深思熟虑的——这是在不安装电梯的情况下可以达到的最大高度。每部电梯都会增加建设成本并使运营更复杂。“让他们步行”,仿佛赫鲁晓夫所说,坚持了这一设计。

房屋结构是实验性的:40厘米厚的大板外墙、预制框架结构、条形基础上的钢筋混凝土楼板。这种材料组合使房屋兼具砖混结构的坚固性和预制结构的快速安装优势。

所有装饰元素都被完全排除。没有柱子、浮雕和塔楼,只有功能性元素。甚至窗户尺寸也根据房间大小变化:大房间使用三扇窗的框架,小房间使用两扇窗的框架。这在外观上创造了某种节奏感而无需额外装饰。

照片:16号住宅基础。来自网站www.pastvu.com。

照片:16号住宅基础。来自网站www.pastvu.com。实验性住户:对生活模式的观察

1957年完工后,住宅成为社会学实验室。建筑师和城市规划师整整一年观察新住户的生活:他们如何使用厨房、房间是否足够宽敞、布局是否方便、通风系统是否正常工作。

居民无意中成为了实验的一部分。专家记录了所有细节:从人们多久去阳台一次,到他们如何存放物品。这些观察成为未来典型设计的基础,并在全国范围内大量复制。

住宅内设有64间公寓,分为四个单元——单间、两居室和三居室。总居住面积达2663平方米。天花板高度设为248厘米——这是舒适度与材料经济性的妥协。

细节创新:从窗户到布局

在首座赫鲁晓夫楼中应用的许多设计,今天看来可能奇怪,但都有明确依据。例如,在最初的项目中没有常见的通风窗。通过窗户下方的特殊开口实现通风——被认为比传统方法更有效且便宜。

阳台设计不是为了装饰,而是为了增加居住面积。阳台设有专门的花卉结构——设想居民自己在外观上绿化建筑。

许多公寓厨房与卫生间之间设有天花板下的小窗户。这是为了防止电力中断时无法使用厕所——在断电情况下可以利用自然光线。

照片:16号住宅的一部分。住宅建设过程。来自网站www.pastvu.com。

照片:16号住宅的一部分。住宅建设过程。来自网站www.pastvu.com。典范区域:来自全国各地的参观者

20世纪50年代末至60年代初,切尔梅斯基成为苏联乃至国外建筑专家朝圣之地。来自各加盟共和国、社会主义国家、欧洲和美洲的建筑师纷纷前来。

当地俱乐部开设了永久展览,展示实验性建筑成果。参观者可以观看样板板件、了解新技术,并参观样板间。

该区域在1958年布鲁塞尔世界博览会上获得“大奖”。这是苏联建筑与城市规划的国际成功。西方专家承认,苏联找到了解决住房问题的有效方法。

从实验到大规模建设

基于切尔梅斯基经验,首套标准化的赫鲁晓夫楼系列被设计出来。格里马乌街的住宅成为II-07和1-510系列的原型,这些系列被建造了数百万平方米。但标准化版本与原版不同——在四层基础上增加第五层,改变了布局,简化了结构。

五层楼成为赫鲁晓夫时代的象征。在10年时间里——从1958年到1968年——90%居住在恶劣环境中的居民被迁入赫鲁晓夫楼。这是人类历史上最广泛的大规模住房建设项目。

赫鲁晓夫楼不仅在苏联建造。类似的住宅出现在波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利、东德、蒙古、中国和越南。苏联工业化的住宅模式传播到了半个世界。

67年后:历史遗迹中的生活

今天,首座赫鲁晓夫楼中仍有约250人居住。房屋损耗率为62%,但官方认定为状态良好。这意味着结构仍具备承载能力,但许多系统需要更换。

房屋内每平方米的平均价格为41.2万至47.8万卢布。单间公寓售价130万至140万卢布,两居室为180万至190万卢布,三居室高达200万卢布。由于优越的地理位置和历史价值,价格维持在区域水平。

院落中保留了喷泉——这是赫鲁晓夫住宅区的罕见元素。在大规模复制过程中,大多数此类设施被视作“建筑装饰”而消失。

照片:16号住宅的一部分。来自yandex.ru/maps。

照片:16号住宅的一部分。来自yandex.ru/maps。实验的遗产

首座赫鲁晓夫楼不仅是建筑,更是一个时代的象征。它体现了建筑应服务于大众而非精英的理念。功能比美观更重要,建造速度比个性化更重要。

这些原则决定了苏联城市几十年的面貌。数百万居民获得了独立的公寓,但为此付出的代价是建筑景观的统一性。关于赫鲁晓夫楼遗产的争论至今仍在继续——一些人认为它解决了住房问题,另一些人则认为它是城市环境退化的开始。

格里马乌街的住宅仍是这一历史实验的活见证。67年后的今天,人们仍在居住着为解决住房危机而设计的房间。首座赫鲁晓夫楼的故事是关于建筑实验如何成为整个世代生活一部分的故事。

封面:yandex.ru/maps